在食品加工行业,油炸机是制作炸鸡、薯条、油条、油炸糕点等美食的核心设备。而控油环节作为油炸后的关键步骤,温度设置直接影响产品品质 —— 温度过高可能导致食品表面焦糊、内部夹生,温度过低则会让食品吸油过多、口感油腻,还可能影响保质期。那么油炸机生产时的控油温度到底该设多少?不同食品、不同生产需求,对应的温度有何讲究?今天就来详细拆解这个实操关键问题。

首先要明确核心原则:油炸机的控油温度,核心是 “脱油效率” 与 “品质保鲜” 的平衡。控油温度并非固定值,需根据食品类型、油炸工艺、产品口感要求灵活调整,常见的控油温度范围集中在 80-180℃之间。过低的温度无法快速去除食品表面附着的油脂,过高则可能破坏食品营养和风味,甚至引发安全隐患。

聊聊不同食品类型对应的控油温度及适配逻辑。

先看肉类油炸食品,如炸鸡、炸鸡翅、炸排骨等,这类食品肉质厚实,表面裹粉或挂糊,控油温度通常在 120-160℃之间。肉类食品油炸后,表面油脂附着较顽固,需要相对较高的温度加速油脂滴落和蒸发,同时高温能让表面裹粉保持酥脆口感。比如炸鸡生产中,油炸温度通常为 170-180℃,控油时设置 140-150℃,通过 3-5 分钟的控温脱油,既能去除表面多余油脂,又能避免肉质因高温失水变柴。某炸鸡加工厂反馈,将控油温度稳定在 145℃后,产品的含油率从原来的 25% 降至 18%,口感更清爽,消费者反馈显著提升。需注意,带骨肉类的控油温度可略高(150-160℃),无骨纯肉则可稍低(120-140℃),避免肉质过干。

再看淀粉类油炸食品,如薯条、薯片、油条、炸糕等,这类食品淀粉含量高,吸油性强,控油温度需控制在 100-140℃,且控油时间不宜过长。薯条油炸后表面易吸附油脂,设置 110-120℃的控油温度,配合风机吹扫或离心脱油,能快速去除表面油脂,同时保持薯条的脆嫩口感。而薯片因质地轻薄,控油温度需更低(100-110℃),且时间控制在 1-2 分钟内,避免高温导致薯片焦脆过度、易碎。某薯条加工厂采用 115℃控油温度,搭配 3 分钟离心脱油,产品含油率控制在 12% 左右,远低于行业平均水平,且保质期延长了 2 个月。油条、炸糕等发酵类淀粉食品,控油温度可稍高(130-140℃),高温能快速定型,避免表面回软吸油。

还有果蔬类油炸食品,如炸茄盒、炸蘑菇、炸洋葱圈等,这类食品水分含量高,质地娇嫩,控油温度通常在 80-120℃之间,以温和脱油为主。果蔬类食品油炸后易变软,过高的控油温度会加速水分流失,导致口感干涩。比如炸蘑菇生产中,油炸温度为 160-170℃,控油时设置 90-100℃,通过 2-3 分钟的低温脱油,既能去除表面油脂,又能保留蘑菇的鲜嫩口感。某果蔬加工厂反馈,将炸茄盒的控油温度从 130℃降至 100℃后,产品的含水量提升了 8%,口感更软糯,油脂残留量减少了 10%。

除了食品类型,这些因素也会影响控油温度选择。

一是油炸工艺,若采用 “高温短时油炸”,食品表面油脂附着较少,控油温度可偏低(80-120℃);若采用 “低温长时油炸”,食品吸油较多,控油温度需偏高(140-160℃),才能有效脱油。二是产品口感要求,追求酥脆口感的产品(如脆炸里脊、脆薯条),控油温度可偏高(130-160℃);追求软糯口感的产品(如炸汤圆、炸麻团),控油温度需偏低(80-100℃)。三是设备类型,离心式控油机的控油温度可稍低(80-120℃),依靠离心力即可有效脱油;热风式控油机则需相对较高温度(120-150℃),通过热风加速油脂蒸发。

还有一些关键注意事项不能忽视。首先是温度均匀性,控油过程中需确保设备内温度分布均匀,避免局部高温导致食品品质不均,可通过定期校准设备温度传感器保障精度。其次是安全防护,控油温度超过 180℃时,油脂易挥发形成油雾,存在火灾风险,需配备油烟净化和防火装置;温度低于 80℃时,需及时清理设备内残留油脂,避免滋生细菌。较后是工艺联动,控油温度需与油炸温度、冷却工艺匹配,比如油炸温度 170℃的食品,控油温度不宜低于 120℃,否则油脂无法快速滴落,后续冷却时还会重新吸附油脂。

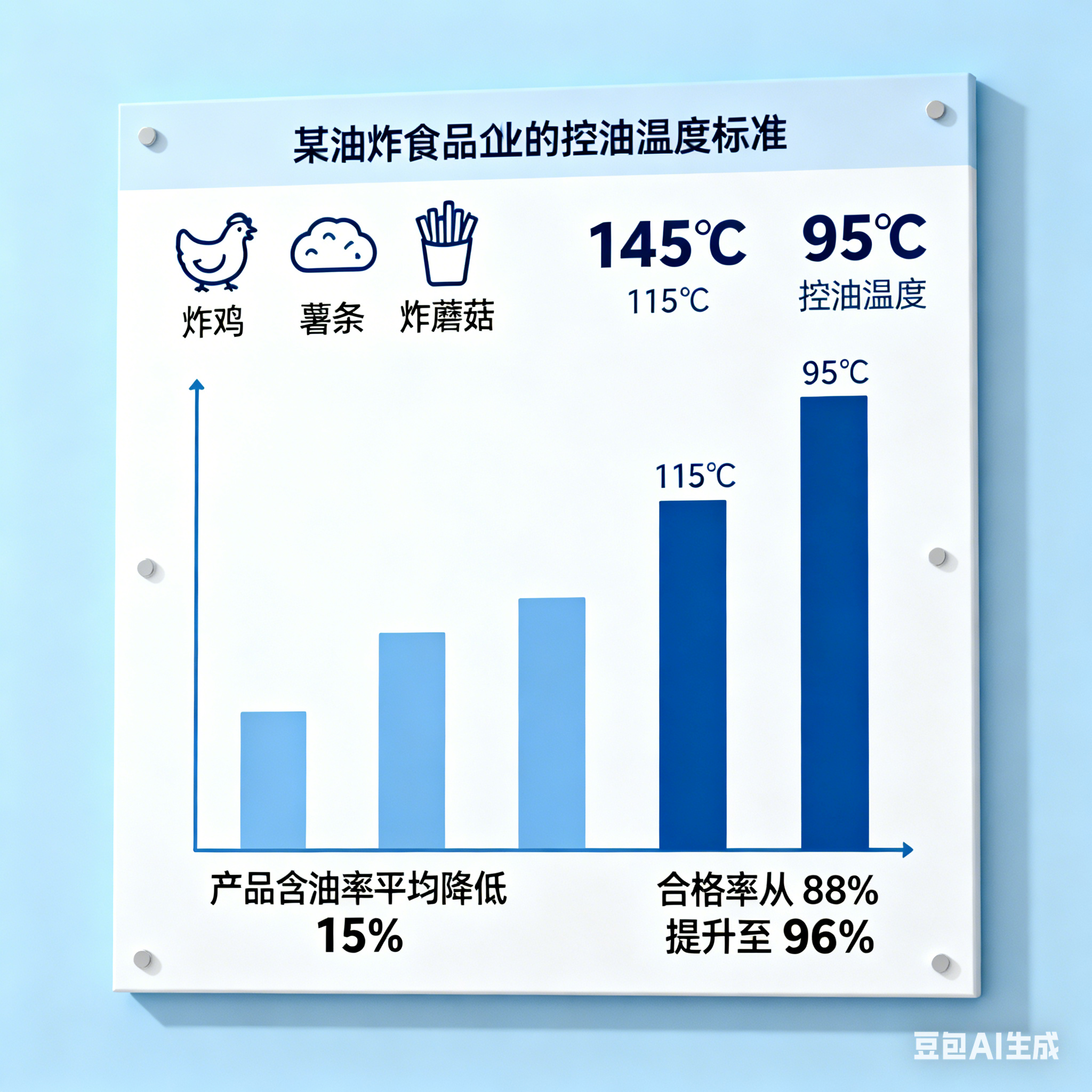

从实际生产反馈来看,精准控制控油温度能有效提升产品竞争力。某油炸食品企业通过细分产品类型,制定了针对性的控油温度标准:炸鸡 145℃、薯条 115℃、炸蘑菇 95℃,产品含油率平均降低 15%,合格率从 88% 提升至 96%。反之,忽视控油温度的企业,不仅产品口感油腻、含油率超标,还可能因油脂残留过多导致保质期缩短,增加损耗成本。

综合来看,油炸机的控油温度没有统一标准,核心是 “按需适配”:肉类食品 120-160℃,淀粉类食品 100-140℃,果蔬类食品 80-120℃。选择时需结合食品类型、工艺要求、设备特性综合判断,同时做好温度校准和安全防护。只要把握 “脱油与保鲜平衡” 的原则,就能通过精准控温,让油炸食品既健康清爽,又能保留较佳风味。如果不确定具体产品的适配温度,可通过小批量试产调整,或参考设备厂家提供的工艺参数建议。

扫一扫咨询微信客服

扫一扫咨询微信客服